2024年02月28日

人類滅亡の科学

とーとつですが・・・

人類滅亡の科学~「滅びのシナリオ」と「回避する方法」~とゆー本のご紹介

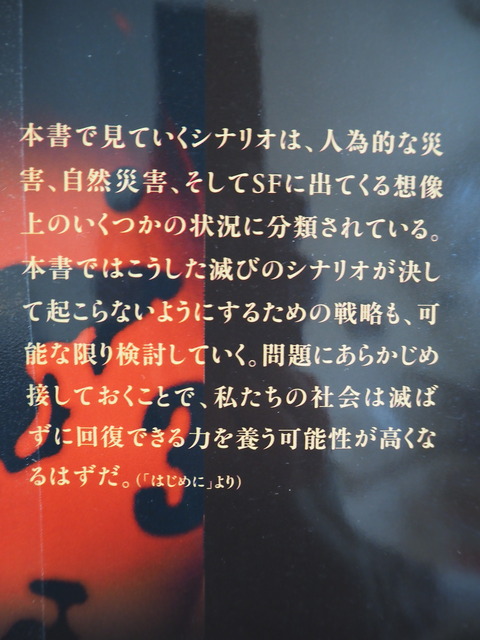

表紙カバー裏にあった惹句

そう、惹句にもあるように・・・

・滅びのシナリオを想像し研究することで、滅びを未然に防ぐための多くの実行可能な

手段を手にすることができる

・問題にあらかじめ接しておくことで、私たちの社会は(免疫力までは無理としても)

滅ばずに回復できる力を養う可能性は高くなるはず

つーことで、25の起こり得る滅びのシナリオとその回避方法が紹介されてました

裏表紙カバー裏にあった著者紹介

冒頭にあった奥付

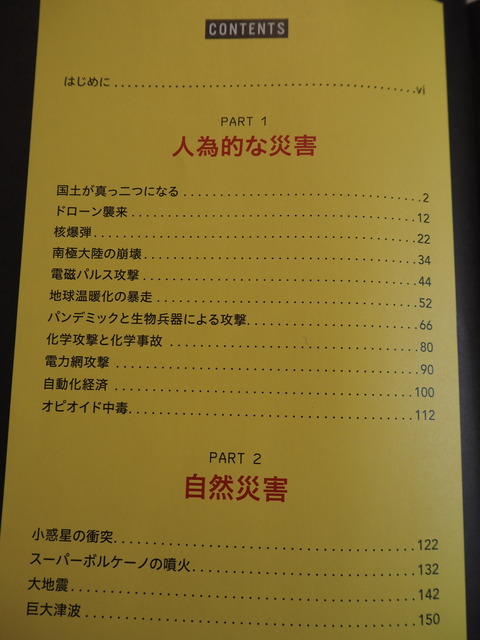

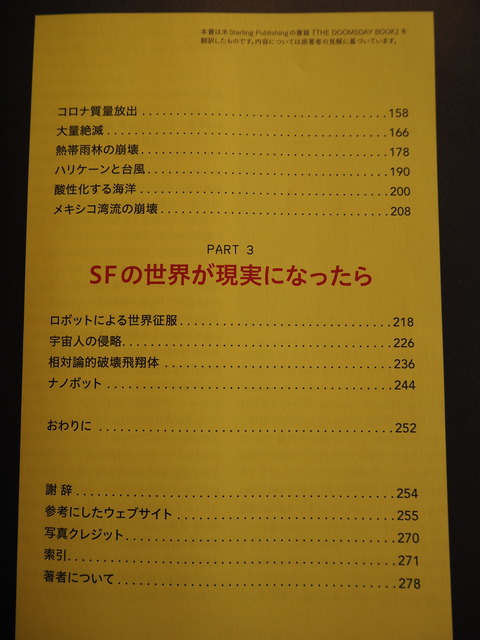

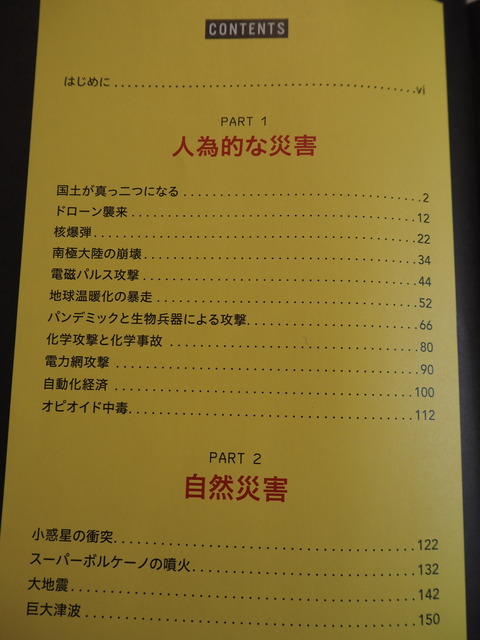

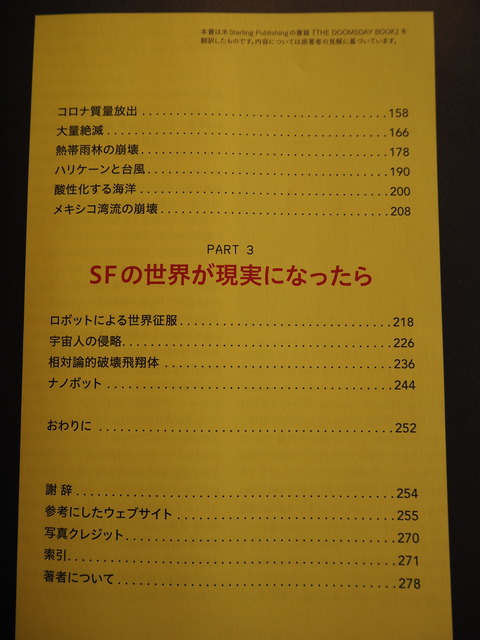

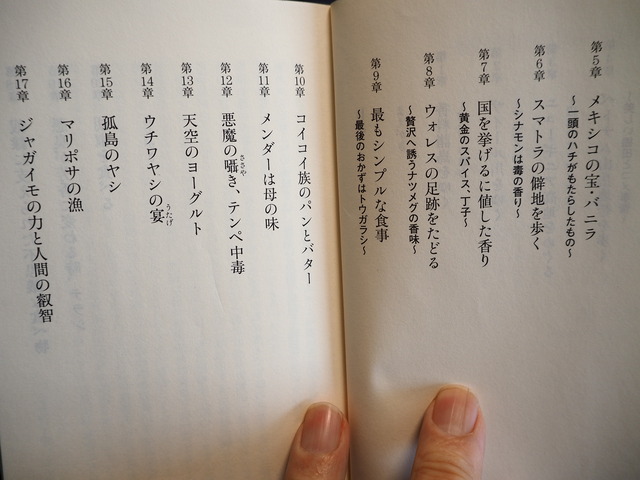

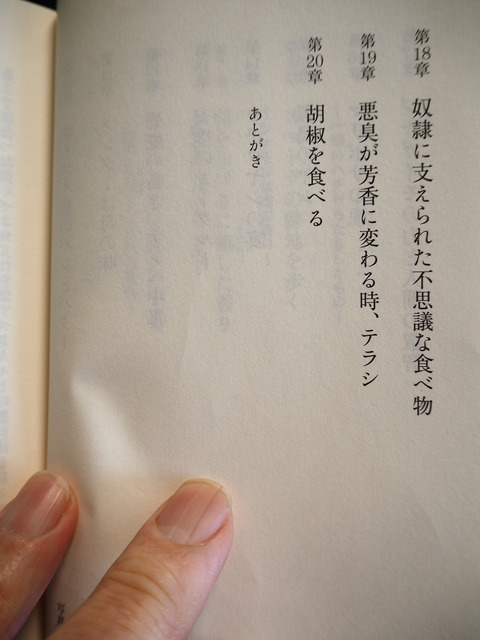

例によって目次のみ

まあ、危機の回避方法の中には・・・

合衆国を分断するダム破壊を回避するには水中ソナーやレーダーや迎撃システムを備え、

一般人は一切立ち入り禁止にして上空に侵入した飛行物体は全て撃墜せよとか、もしも

9.11の前にこの本が出版されてたら、航空セキュリティが現在のように強化されていて、

あのテロは防げたかもとか、自動化による失業にはユニバーサル・ベーシック・インカム

(基本所得制)で対応すればいいとか、とりあえずはカーボンニュートラルとか、超知性体は

人類や地球を救うかもとか・・・

いかにもアメリカらしいテクノロジーの発展に期待する方法や、一方的な正義の押し付け、

国連などの国際機関より強大な権力を前提に?、地域事情を無視したような方法もあって

「ホントにそれでいいの?」と思ってしまう部分もありましたが・・・

もちろん、わたくしが知らなかった事実や、なるほどと納得した回避方法なども多くあって、

全体としてはけっこう興味深く読めました

とりあえず地球環境に関する3項目からの(自分の脳の外部記憶としての)部分メモです

いつもの「てきとーメモ」で思い違いもありますし、図版の多い分かりやすい入門書なので、

興味を持たれた方は本書を読まれるようオススメします

「地球温暖化の暴走」よりのメモ

・氷床コアのデータから測定した過去40万年間の大気中の二酸化炭素濃度の変化

→変動が繰り返されているが最小180ppm~最大290ppmの間で推移していた

→1800年頃には280ppmだったのが1900年初頭に急に300ppmに上昇している

→2015年~2016年のどこかでレッドラインとされる400ppmを越えた

(地質学上はあり得ない一瞬の出来事で産業革命以降の人類の活動によるもの)

→レッドラインを越えると気温上昇を2℃以下に抑えることは不可能になる

・世界では毎日1億バレルの石油を汲み上げ、その多くを燃やしている

→この過程で年間約40ギガトンの二酸化炭素が大気中に放出される

→石油以外にも石炭、天然ガスの燃焼、人為的な森林火災など

→2016年の地球の平均気温は1980年に比べて約1℃上昇している

・地球温暖化の暴走

→正のフィードバックループにより暴走する

→これは人類が排出する炭素の量が転換点に達すると始まる

→永久凍土が溶けはじめ内部有機物の炭素がバクテリアにより二酸化炭素やメタンになり放出

→さらに永久凍土の融解を加速する

→北極や南極で太陽光を反射していた白い氷が溶け、太陽光を吸収する茶色い土や青い海水が増え

太陽光を吸収して熱を生み出す→さらに氷の融解を加速する

→海が過去数十年間は二酸化炭素を吸収してきたが限界に近づいており以後は大気中にとどまる

→さらに温暖化が加速する(海に溶けた余剰二酸化炭素は炭酸になり海は酸性化している)

→暑さや干ばつで森林が枯れ始め、燃えると二酸化炭素が放出される

→さらに温暖化が進み、森林が弱って森林破壊が加速される

→雲も太陽光を反射するが少なくなると気温が上昇し、さらに温暖化が加速される

・この正のフィードバックループが始まれば、化石燃料を控えても植林しても焼け石に水

→永久凍土内の炭素量は大気中の炭素量を上回っているので始まれば温暖化は止められない

・オーストラリアでは1950年代に比べ2010年代の夏は1ヶ月長くなり冬は1ヶ月短くなっている

・グリーンランドの氷の減少は1990年代は年間100ギガトンで現在は年間300ギガトンに近い

・産業革命前280ppmだった大気中の二酸化炭素量が現在410ppmになっていることは事実

→気温の(地質学上)突然の上昇との相関関係は明らか→主な要因は化石燃料の消費

(回避する方法)

・現在の科学者のアドバイス

①今すぐ熱帯雨林のような生態系の人為的な破壊をやめる(別項あり)

②すべての化石燃料の使用を中止する(別項あり)

③ただちに大気や海から二酸化炭素の除去をはじめる

④二酸化炭素濃度を産業革命以前(300ppm以下)に戻す

・さらに深刻化した場合の気候工学による環境修復の選択肢

①火山噴火による二酸化硫黄と硫化水素が成層圏に達すれば太陽光を宇宙に反射し数年にわたる

冷却効果をもたらす→人為的に放出すれば即座に冷やせる

②同様に軌道上に大きな鏡(小さな鏡の集合体)を配置し太陽光を反射させる

→①より角度調整も離脱もコントロールしやすい

③ハリケーン発生地など冷やす必要がある海域の上空に海水を霧状に放出する(海雲輝度増加)

④プランクトン増殖を促進する化学物質(鉄紛)を海洋に添加する(海洋肥沃化)

→プランクトンが炭素を取り込み、死ぬとそのまま海底に沈む

⑤大量の新しい木を植える(植林)→成長する過程で大気中の二酸化炭素を取り込む

(ある提案書では一兆本の木で数百ギガトンの二酸化炭素を大気中から回収できるという)

⑥大気から二酸化炭素を取り除き固定する機械を作り太陽光や風力で設置する

→⑤の植林よりはるかに少ない面積で済む

・これらの気候工学的アプローチは果たして良いことなのか実行可能なのか?

→植林を除いて研究や人的資源が必要で影響も副作用も不明だが、進めるしかない

→アポロ計画時のNASAでは40万人のスタッフが働き莫大な資金が投入された

→僅か10年で頭脳・才能・科学・工学・資金を結集して全てを開発し成功させた

→人類が同じ目標を共有し未来のための賢明な投資を行うことができれば実現できるはず

「大量絶滅」よりの部分メモ

・海洋の魚類は漁船団による大量漁獲、海洋汚染、気候変動により絶滅に瀕している

(魚類については詳細な統計データがある)

・昆虫類は農薬使用と生息地の喪失により数を減らしている

(昆虫の総量は重量ベースで毎年2.5%ずつ減少しており数十年後には姿を消すとも)

・鳥類は生息地の減少、食料源の喪失、移動ルートの分断、猫などの捕食、風力発電の風車など

人工建造物により苦境に立たされている

(北アメリカでは、この50年で90億羽から60億羽に減少した)

・爬虫類は乱獲や気候変動など各方面で危機にさらされている

(爬虫類の20%が絶滅の危機に瀕しているか絶滅寸前)

・両生類は汚染や気候変動の影響を特に受けやすい

(1/3の種がすでに絶滅危惧種となっている)

・哺乳類も最近に絶滅した種が少なくない

(西アフリカのクロサイ、台湾のウンピョウ、クリスマス島のコウモリ、マダガスカルのカバ、

長江のヨウスコウカワイルカなど・・・)

・地球を野生生物にとって過酷な環境に変えれば人間に必要な動植物も危機に陥る

・この5億年で4回あった大量絶滅は自然現象だったが回復には数百万年かかっている

(シアノバクテリアの出した酸素による嫌気性細菌の大量絶滅には30億年かかっている)

・人類の活動により6回目の大量絶滅がはじまっている・・・

・哺乳類の自然絶滅頻度は200年に1種(100万年で約5000種)

→過去100年だけで数十種類の哺乳類が絶滅し多くの種が絶滅の危機に瀕している

・アマゾンのような主要生息地が崩壊すれば数十年で100万種が絶滅する(加速している)

・マダガスカルの例

→1万年前は熱帯林の楽園で多種の野生動物で溢れていた→人類により絶滅がはじまった

→過去50年で人口は500万から2500万に→対策がない限り固有種は全て絶滅する

(回避する方法)

・アフリカの解決策の例→サハラ砂漠を緑化して人類を移住させ立入禁止の保護区を増やす

→出生率を抑え少子化で徐々に人口を減らすアプローチも・・・

・海洋の解決策→商業漁業をただちに停止し、養殖を加速させるよう資金的支援をする

→ただし現在の養殖技術は完璧ではないので環境への影響に対処が必要

→発展途上国や石油産業の海洋汚染、酸性化、プラスチックなどにも対処が必要

・朝鮮半島の非武装地帯、チョルノービリ(チェルノブイリ)の広大な立入禁止区域の例

→結果的に自然が保護・再生されている

「熱帯雨林の崩壊」からの部分メモ

・20%が消失したアマゾン熱帯雨林の例(略)

→カナダのブリティッシュコロンビア州、ボルネオ島と周辺の島々、中央アフリカなども

・森林破壊の主な原因

①農業→放牧地や畑に→南アメリカ、アフリカ、ボルネオ島など

②伐採→材木として販売

③入植→移住して道路や建物を建設

④鉱山採掘→金、銅、スズなど

・1日あたり320平方キロ以上の熱帯雨林が失われている

→2日半でニューヨーク市や仙台市と同じ面積を切り開いていることになる

・アマゾンでは2019年だけで8万件の放火があり2万平方キロの熱帯雨林が焼失した

→報道されたが世の中の反応は薄く保護活動もあるが金儲け目的に比べれば焼け石に水

・アマゾンの蒸散(1日18兆リットル)と降雨(年間2500mm)の関係(略)

→樹木数が減ると好循環が弱まり減少が加速→生態系が崩壊、乾燥化する

→すでに乾季が50年前より最大1ヶ月長くなっている

(回避する方法)

①世界中で牛肉を食べるのを控える→牛肉は一般食肉の中で最も環境負荷が大きい

→肉牛の飼育禁止と人工肉の普及→熱帯雨林の保護→温室効果ガス(メタン)削減にも

②熱帯雨林でのパーム油の生産を控える

→熱帯雨林でなくても油を採るための植物は栽培できる→代替品はたくさんある

→藻類油・合成油など新しい代替品を探る方法もある

③熱帯雨林産の木材製品・農産物の輸入を控える

→象牙取引の禁止や捕鯨の一時停止と同じで伐採に歯止めがかかる

④1970年以降に農業のために伐採された熱帯雨林をすべて再植林する

→農業や鉱業などで伐採されたアマゾン熱帯雨林の20%は回復する

・奴隷制度、児童労働、産業廃棄物の河川放出、フロンガス使用、航空機内喫煙などと同様、

森林破壊も時代遅れの行為という認識を広める必要がある

・・・

さてさて・・・

人類滅亡の科学~「滅びのシナリオ」と「回避する方法」~とゆー本のご紹介

表紙カバー裏にあった惹句

そう、惹句にもあるように・・・

・滅びのシナリオを想像し研究することで、滅びを未然に防ぐための多くの実行可能な

手段を手にすることができる

・問題にあらかじめ接しておくことで、私たちの社会は(免疫力までは無理としても)

滅ばずに回復できる力を養う可能性は高くなるはず

つーことで、25の起こり得る滅びのシナリオとその回避方法が紹介されてました

裏表紙カバー裏にあった著者紹介

冒頭にあった奥付

例によって目次のみ

まあ、危機の回避方法の中には・・・

合衆国を分断するダム破壊を回避するには水中ソナーやレーダーや迎撃システムを備え、

一般人は一切立ち入り禁止にして上空に侵入した飛行物体は全て撃墜せよとか、もしも

9.11の前にこの本が出版されてたら、航空セキュリティが現在のように強化されていて、

あのテロは防げたかもとか、自動化による失業にはユニバーサル・ベーシック・インカム

(基本所得制)で対応すればいいとか、とりあえずはカーボンニュートラルとか、超知性体は

人類や地球を救うかもとか・・・

いかにもアメリカらしいテクノロジーの発展に期待する方法や、一方的な正義の押し付け、

国連などの国際機関より強大な権力を前提に?、地域事情を無視したような方法もあって

「ホントにそれでいいの?」と思ってしまう部分もありましたが・・・

もちろん、わたくしが知らなかった事実や、なるほどと納得した回避方法なども多くあって、

全体としてはけっこう興味深く読めました

とりあえず地球環境に関する3項目からの(自分の脳の外部記憶としての)部分メモです

いつもの「てきとーメモ」で思い違いもありますし、図版の多い分かりやすい入門書なので、

興味を持たれた方は本書を読まれるようオススメします

「地球温暖化の暴走」よりのメモ

・氷床コアのデータから測定した過去40万年間の大気中の二酸化炭素濃度の変化

→変動が繰り返されているが最小180ppm~最大290ppmの間で推移していた

→1800年頃には280ppmだったのが1900年初頭に急に300ppmに上昇している

→2015年~2016年のどこかでレッドラインとされる400ppmを越えた

(地質学上はあり得ない一瞬の出来事で産業革命以降の人類の活動によるもの)

→レッドラインを越えると気温上昇を2℃以下に抑えることは不可能になる

・世界では毎日1億バレルの石油を汲み上げ、その多くを燃やしている

→この過程で年間約40ギガトンの二酸化炭素が大気中に放出される

→石油以外にも石炭、天然ガスの燃焼、人為的な森林火災など

→2016年の地球の平均気温は1980年に比べて約1℃上昇している

・地球温暖化の暴走

→正のフィードバックループにより暴走する

→これは人類が排出する炭素の量が転換点に達すると始まる

→永久凍土が溶けはじめ内部有機物の炭素がバクテリアにより二酸化炭素やメタンになり放出

→さらに永久凍土の融解を加速する

→北極や南極で太陽光を反射していた白い氷が溶け、太陽光を吸収する茶色い土や青い海水が増え

太陽光を吸収して熱を生み出す→さらに氷の融解を加速する

→海が過去数十年間は二酸化炭素を吸収してきたが限界に近づいており以後は大気中にとどまる

→さらに温暖化が加速する(海に溶けた余剰二酸化炭素は炭酸になり海は酸性化している)

→暑さや干ばつで森林が枯れ始め、燃えると二酸化炭素が放出される

→さらに温暖化が進み、森林が弱って森林破壊が加速される

→雲も太陽光を反射するが少なくなると気温が上昇し、さらに温暖化が加速される

・この正のフィードバックループが始まれば、化石燃料を控えても植林しても焼け石に水

→永久凍土内の炭素量は大気中の炭素量を上回っているので始まれば温暖化は止められない

・オーストラリアでは1950年代に比べ2010年代の夏は1ヶ月長くなり冬は1ヶ月短くなっている

・グリーンランドの氷の減少は1990年代は年間100ギガトンで現在は年間300ギガトンに近い

・産業革命前280ppmだった大気中の二酸化炭素量が現在410ppmになっていることは事実

→気温の(地質学上)突然の上昇との相関関係は明らか→主な要因は化石燃料の消費

(回避する方法)

・現在の科学者のアドバイス

①今すぐ熱帯雨林のような生態系の人為的な破壊をやめる(別項あり)

②すべての化石燃料の使用を中止する(別項あり)

③ただちに大気や海から二酸化炭素の除去をはじめる

④二酸化炭素濃度を産業革命以前(300ppm以下)に戻す

・さらに深刻化した場合の気候工学による環境修復の選択肢

①火山噴火による二酸化硫黄と硫化水素が成層圏に達すれば太陽光を宇宙に反射し数年にわたる

冷却効果をもたらす→人為的に放出すれば即座に冷やせる

②同様に軌道上に大きな鏡(小さな鏡の集合体)を配置し太陽光を反射させる

→①より角度調整も離脱もコントロールしやすい

③ハリケーン発生地など冷やす必要がある海域の上空に海水を霧状に放出する(海雲輝度増加)

④プランクトン増殖を促進する化学物質(鉄紛)を海洋に添加する(海洋肥沃化)

→プランクトンが炭素を取り込み、死ぬとそのまま海底に沈む

⑤大量の新しい木を植える(植林)→成長する過程で大気中の二酸化炭素を取り込む

(ある提案書では一兆本の木で数百ギガトンの二酸化炭素を大気中から回収できるという)

⑥大気から二酸化炭素を取り除き固定する機械を作り太陽光や風力で設置する

→⑤の植林よりはるかに少ない面積で済む

・これらの気候工学的アプローチは果たして良いことなのか実行可能なのか?

→植林を除いて研究や人的資源が必要で影響も副作用も不明だが、進めるしかない

→アポロ計画時のNASAでは40万人のスタッフが働き莫大な資金が投入された

→僅か10年で頭脳・才能・科学・工学・資金を結集して全てを開発し成功させた

→人類が同じ目標を共有し未来のための賢明な投資を行うことができれば実現できるはず

「大量絶滅」よりの部分メモ

・海洋の魚類は漁船団による大量漁獲、海洋汚染、気候変動により絶滅に瀕している

(魚類については詳細な統計データがある)

・昆虫類は農薬使用と生息地の喪失により数を減らしている

(昆虫の総量は重量ベースで毎年2.5%ずつ減少しており数十年後には姿を消すとも)

・鳥類は生息地の減少、食料源の喪失、移動ルートの分断、猫などの捕食、風力発電の風車など

人工建造物により苦境に立たされている

(北アメリカでは、この50年で90億羽から60億羽に減少した)

・爬虫類は乱獲や気候変動など各方面で危機にさらされている

(爬虫類の20%が絶滅の危機に瀕しているか絶滅寸前)

・両生類は汚染や気候変動の影響を特に受けやすい

(1/3の種がすでに絶滅危惧種となっている)

・哺乳類も最近に絶滅した種が少なくない

(西アフリカのクロサイ、台湾のウンピョウ、クリスマス島のコウモリ、マダガスカルのカバ、

長江のヨウスコウカワイルカなど・・・)

・地球を野生生物にとって過酷な環境に変えれば人間に必要な動植物も危機に陥る

・この5億年で4回あった大量絶滅は自然現象だったが回復には数百万年かかっている

(シアノバクテリアの出した酸素による嫌気性細菌の大量絶滅には30億年かかっている)

・人類の活動により6回目の大量絶滅がはじまっている・・・

・哺乳類の自然絶滅頻度は200年に1種(100万年で約5000種)

→過去100年だけで数十種類の哺乳類が絶滅し多くの種が絶滅の危機に瀕している

・アマゾンのような主要生息地が崩壊すれば数十年で100万種が絶滅する(加速している)

・マダガスカルの例

→1万年前は熱帯林の楽園で多種の野生動物で溢れていた→人類により絶滅がはじまった

→過去50年で人口は500万から2500万に→対策がない限り固有種は全て絶滅する

(回避する方法)

・アフリカの解決策の例→サハラ砂漠を緑化して人類を移住させ立入禁止の保護区を増やす

→出生率を抑え少子化で徐々に人口を減らすアプローチも・・・

・海洋の解決策→商業漁業をただちに停止し、養殖を加速させるよう資金的支援をする

→ただし現在の養殖技術は完璧ではないので環境への影響に対処が必要

→発展途上国や石油産業の海洋汚染、酸性化、プラスチックなどにも対処が必要

・朝鮮半島の非武装地帯、チョルノービリ(チェルノブイリ)の広大な立入禁止区域の例

→結果的に自然が保護・再生されている

「熱帯雨林の崩壊」からの部分メモ

・20%が消失したアマゾン熱帯雨林の例(略)

→カナダのブリティッシュコロンビア州、ボルネオ島と周辺の島々、中央アフリカなども

・森林破壊の主な原因

①農業→放牧地や畑に→南アメリカ、アフリカ、ボルネオ島など

②伐採→材木として販売

③入植→移住して道路や建物を建設

④鉱山採掘→金、銅、スズなど

・1日あたり320平方キロ以上の熱帯雨林が失われている

→2日半でニューヨーク市や仙台市と同じ面積を切り開いていることになる

・アマゾンでは2019年だけで8万件の放火があり2万平方キロの熱帯雨林が焼失した

→報道されたが世の中の反応は薄く保護活動もあるが金儲け目的に比べれば焼け石に水

・アマゾンの蒸散(1日18兆リットル)と降雨(年間2500mm)の関係(略)

→樹木数が減ると好循環が弱まり減少が加速→生態系が崩壊、乾燥化する

→すでに乾季が50年前より最大1ヶ月長くなっている

(回避する方法)

①世界中で牛肉を食べるのを控える→牛肉は一般食肉の中で最も環境負荷が大きい

→肉牛の飼育禁止と人工肉の普及→熱帯雨林の保護→温室効果ガス(メタン)削減にも

②熱帯雨林でのパーム油の生産を控える

→熱帯雨林でなくても油を採るための植物は栽培できる→代替品はたくさんある

→藻類油・合成油など新しい代替品を探る方法もある

③熱帯雨林産の木材製品・農産物の輸入を控える

→象牙取引の禁止や捕鯨の一時停止と同じで伐採に歯止めがかかる

④1970年以降に農業のために伐採された熱帯雨林をすべて再植林する

→農業や鉱業などで伐採されたアマゾン熱帯雨林の20%は回復する

・奴隷制度、児童労働、産業廃棄物の河川放出、フロンガス使用、航空機内喫煙などと同様、

森林破壊も時代遅れの行為という認識を広める必要がある

・・・

さてさて・・・

2024年02月25日

宮崎駿の雑想ノート

とーとつですが・・・

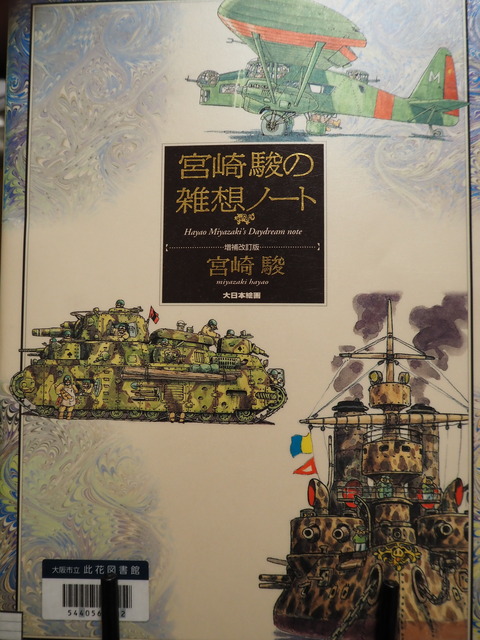

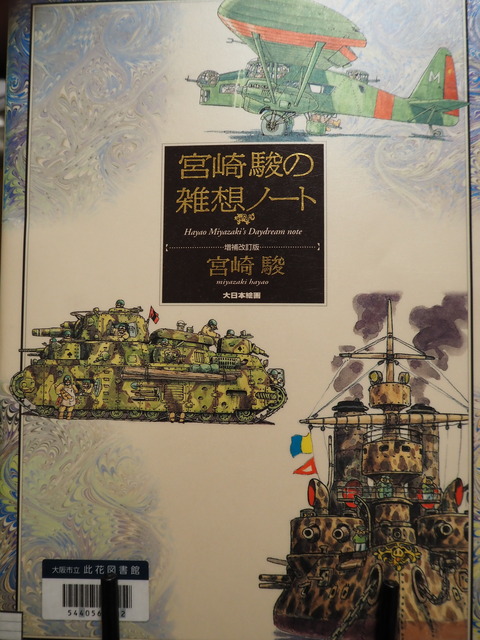

表表紙

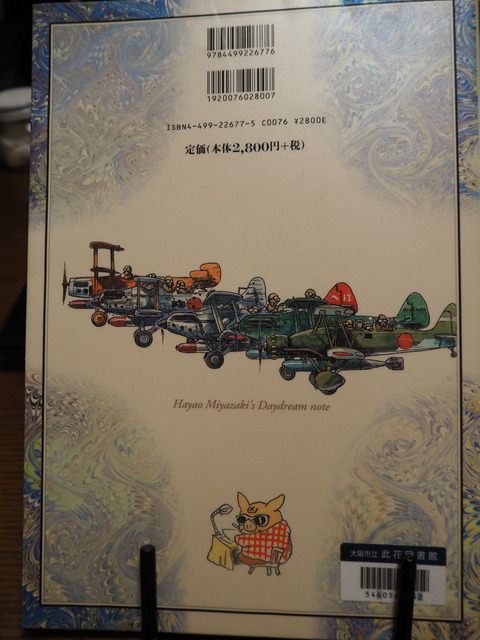

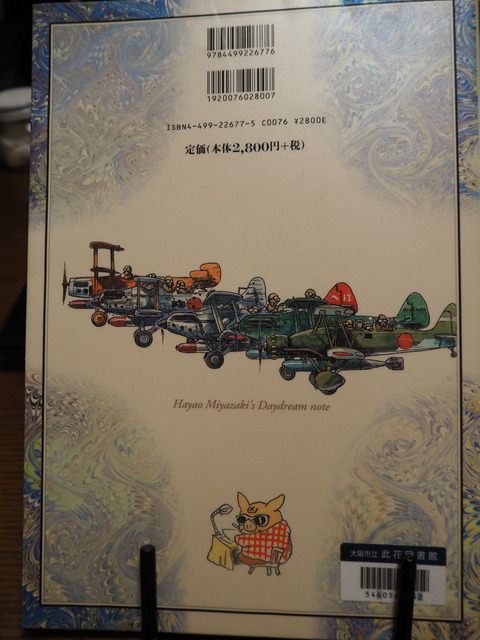

裏表紙

奥付

そう、宮崎駿の雑想ノート~増補改訂版~であります

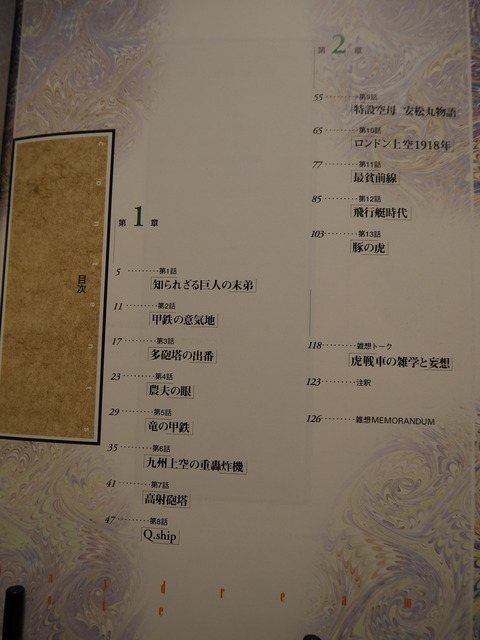

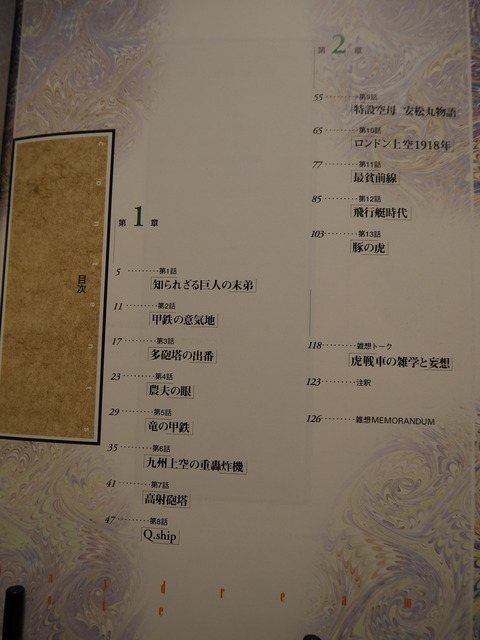

例によって目次のみ・・・

まず、序文の冒頭に「この本に資料的価値はいっさいありません」と大きく書かれてたのに、

すっかり惹きこまれてしまいました

何せ模型専門誌に連載されてた作品群ですからねえ

詳しい内容までは紹介できませんが、各話の概要だけ脳の外部記憶としてメモ・・・

第1話は、ボストニア王国?空中艦隊のWP-30(九二重爆の兄弟機)のおはなし

第2話は、南北戦争での装甲艦モニターと装甲艦メリマックの海戦のおはなし

第3話は、ボストニア王国?の超重戦車VSB-2のおはなし

第4話は、ポテーズ540によるアンドレ・マルローの爆撃行のおはなし

第5話は、定遠・鎮遠と松島による黄海海戦のおはなし

第6話は、中国空軍マーチン139W(B-10Bの輸出型)による九州爆撃(ビラまき)のおはなし

第7話は、ドイツ・リュースバルク市?の高射砲塔のおはなし

第8話は、第一次世界大戦でのドイツUボート対イギリスQシップの海戦のおはなし

第9話は、特設空母安松丸?と九六艦攻によるアフリカ沖での空母イラトリアス攻撃のおはなし

第10話は、ツェッペリン・シュターケンR-Ⅳによるロンドン爆撃のおはなし

第11話は、特設監視艇399号(マグロカツオ漁船吉祥丸)?の対コンソリ戦のおはなし

第12話は、映画「紅の豚」の原作となった「飛行艇時代」全3話

第13話は、P虎(ポルシェ・ティーガー)戦車実験小隊?のおはなし

・・・

おはなしには虚構と現実が混じっているそうで、空想としか思えない奇想天外な事実と、

いかにももっともらしい虚構が混ざり合い、著者ご本人がそれを楽しんでる姿が想像できる、

まさに「宮崎駿の雑想ノート」で、その世界に入り込んで大いに楽しめました・・・

巻末にあった富岡吉勝氏との(ドイツ戦車に関する)雑想トークも面白かったです

表表紙

裏表紙

奥付

そう、宮崎駿の雑想ノート~増補改訂版~であります

例によって目次のみ・・・

まず、序文の冒頭に「この本に資料的価値はいっさいありません」と大きく書かれてたのに、

すっかり惹きこまれてしまいました

何せ模型専門誌に連載されてた作品群ですからねえ

詳しい内容までは紹介できませんが、各話の概要だけ脳の外部記憶としてメモ・・・

第1話は、ボストニア王国?空中艦隊のWP-30(九二重爆の兄弟機)のおはなし

第2話は、南北戦争での装甲艦モニターと装甲艦メリマックの海戦のおはなし

第3話は、ボストニア王国?の超重戦車VSB-2のおはなし

第4話は、ポテーズ540によるアンドレ・マルローの爆撃行のおはなし

第5話は、定遠・鎮遠と松島による黄海海戦のおはなし

第6話は、中国空軍マーチン139W(B-10Bの輸出型)による九州爆撃(ビラまき)のおはなし

第7話は、ドイツ・リュースバルク市?の高射砲塔のおはなし

第8話は、第一次世界大戦でのドイツUボート対イギリスQシップの海戦のおはなし

第9話は、特設空母安松丸?と九六艦攻によるアフリカ沖での空母イラトリアス攻撃のおはなし

第10話は、ツェッペリン・シュターケンR-Ⅳによるロンドン爆撃のおはなし

第11話は、特設監視艇399号(マグロカツオ漁船吉祥丸)?の対コンソリ戦のおはなし

第12話は、映画「紅の豚」の原作となった「飛行艇時代」全3話

第13話は、P虎(ポルシェ・ティーガー)戦車実験小隊?のおはなし

・・・

おはなしには虚構と現実が混じっているそうで、空想としか思えない奇想天外な事実と、

いかにももっともらしい虚構が混ざり合い、著者ご本人がそれを楽しんでる姿が想像できる、

まさに「宮崎駿の雑想ノート」で、その世界に入り込んで大いに楽しめました・・・

巻末にあった富岡吉勝氏との(ドイツ戦車に関する)雑想トークも面白かったです

2024年02月22日

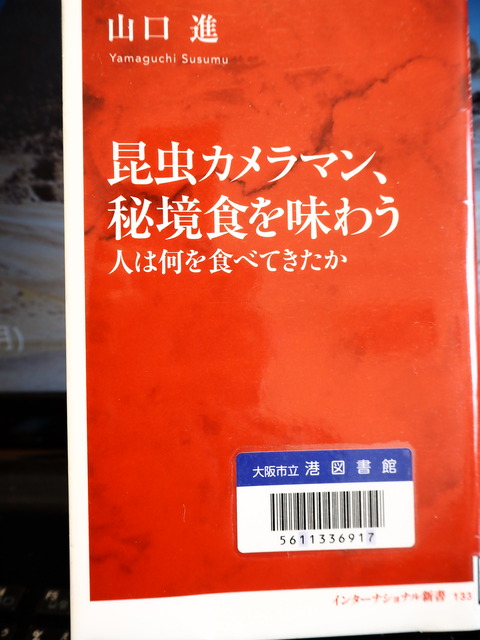

昆虫カメラマン、秘境食を味わう

とーとつですが・・・某wingさんが某SNSで紹介されてた・・・

「昆虫カメラマン、秘境食を味わう」~人は何を食べてきたか~とゆー本であります

表紙カバー裏にあった惹句

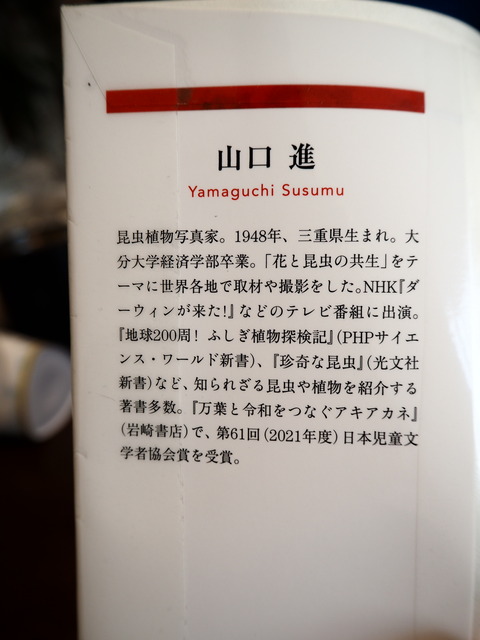

裏表紙カバー裏にあった著者紹介

そう、著者は2022年12月に74歳で亡くなられた昆虫や植物の著名な写真家・・・

生前はwingさんのMODライトを撮影に使われたり、ボルネオ島では直接お会いしたことは

なかったものの、現地でのご本人の様子を聞いたりしてたので何となく身近に感じてました

今となっては2019年にwingさんと一緒にご講演を拝聴したのも懐かしい思い出です

奥付

まえがきにありましたが、この本に掲載された記事を連載してた集英社の季刊誌の担当者が、

著者の思いを引き継いで書籍化されたとのこと・・・

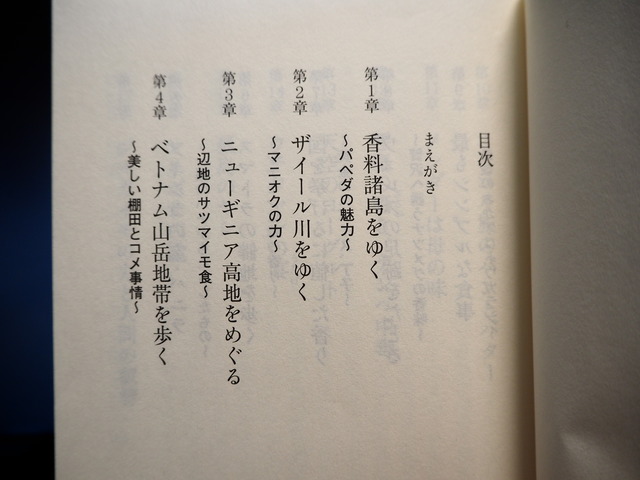

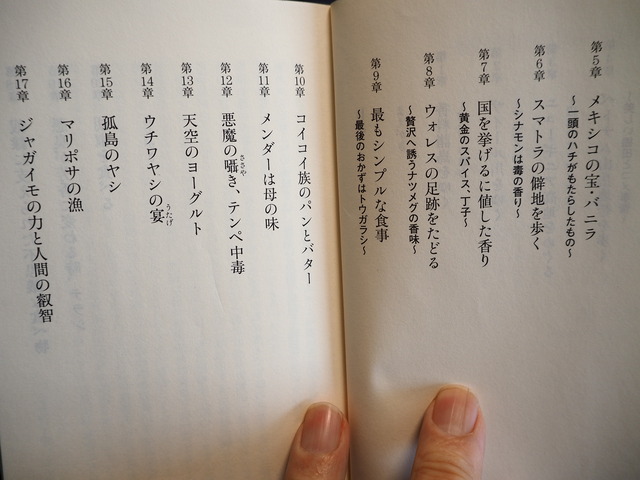

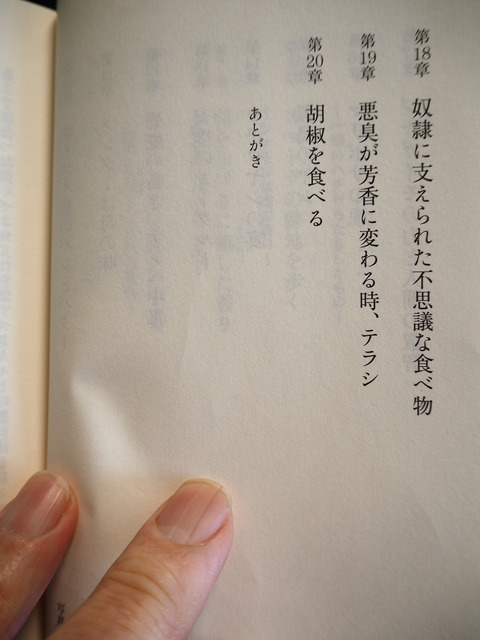

例によって目次のみ

これまで著者の写真集や撮影入門書は読んだことがありましたが、惹句にもあるとおり、

撮影先でのエピソードはボルネオの現地で聞いたぐらいで殆ど知りませんでした

赤道付近を中心に40年以上、世界の秘境を取材してきた中での食にまつわるエピソードで、

人類の歴史から環境の変化まで幅広い内容で興味深く読みました

以下、わたくしが最も興味のある「主食 」に関する部分の一部メモです

」に関する部分の一部メモです

・サゴヤシ澱粉を主食としてきたニューギニア・ワイゲオ島でも2012年頃からコメが入ってきた

→若者はサゴヤシ澱粉よりコメを食べたいと言っていた

・コンゴではコメやパンが流通している地域でもマニオク(キャッサバ芋)嗜好は衰えていない

→コメはおいしいが栽培が難しく高価なので周辺部ではパンやマニオクが主食

・カメルーンではトウモロコシやマニオクが主食だったが政府が灌漑水田を作り、生産は

それほど伸びてはいないが、コメ嗜好に傾いている印象だった

・ニューギニア高地人はサツマイモが主食だが筋肉質

→野生動物が少なくなり昆虫は食べているが、もともと特別な体質を持っているから

→なのでサツマイモは世界の主食にはならない

・ベトナム北部の山岳民族は棚田で自給自足し毎日3食、大量のコメを食べていた

・サゴヤシ、マニオク(キャッサバ芋)、サツマイモなどは自然環境さえ保たれれば自生するが、

改良されて似た遺伝子になったイネは気候変動などで全滅の危険がある

→しかも原種は保護されずに減少している

→40年以上の取材で世界各地でコメの消費地が拡大しているのを実感している

→人口が増えコメの重要性は高まるが、われわれは自然の中でしか生きてゆけない

・現在の主食はコメ、小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、キャッサバなど穀類と芋類

→土地の気候や土壌や好みにもよるが生活の変化で主食も変化してくる

→穀類は保存性に優れるが芋類は水分と澱粉が多く腐りやすく保存が難しい

・キャッサバは「地球を救う芋」といわれるが病気や旱魃の危険性や保存の必要性もある

→澱粉を抽出乾燥させたタピオカとしてなら保存できるが主食の必要条件は満たさない

→薄く切って乾燥させたものは長期保存には向かない

→どこでも生育し他地域からも供給できるから保存の必要性を強く感じないのかも

・キャッサバの原産地は中南米の平地

→16世紀初頭のポルトガル人のブラジル入植→アフリカ奴隷の食料に→アフリカから世界へ

・ジャガイモの保存は難しいが冷凍や粉に加工すれば保存できる

→ただし一般家庭での加工は難しく製品として買うことになる

→アンデス高地や山梨県の凍結乾燥ジャガイモは数年間保存できる

→同じ保存方法が時代や地域を越えていることに驚かされる

・ニューギニア・ワイゲオ島ベオ村は人口200人ほどで電気も水道もないが、ほぼ自給自足

→狭い空間で村人が余裕を持って自給自足できるのは本来の豊かな海、地球の姿があるから

・黒胡椒は未熟果実を乾燥させたもの、白胡椒は完熟果実の皮を剥いて乾燥させたもの

→タイ料理には若い胡椒の実が食材として使われていた(入手できて料理に多様性があるから?)

→原産地とされるインド料理はじめベトナム、マレーシア、インドネシアの料理にはない

・・・

担当者によるあとがきに、

過酷な撮影には現地での手助けが必要なはずだが金銭関係だけではなく、著者の異文化も

楽しみながら受け入れる無垢な好奇心とおおらかさ、人に優劣をつけないニュートラルな

包容力によって、現地の人の信頼と協力を得たことが、この本でわかるはず・・・

とありましたが、食に関する各エピソードを読んで、なるほどと納得できました

やはり撮影に限らず現地の人の協力を得るには、人柄の影響も大きいのでしょうね

あらためて著者のご冥福をお祈りします

「昆虫カメラマン、秘境食を味わう」~人は何を食べてきたか~とゆー本であります

表紙カバー裏にあった惹句

裏表紙カバー裏にあった著者紹介

そう、著者は2022年12月に74歳で亡くなられた昆虫や植物の著名な写真家・・・

生前はwingさんのMODライトを撮影に使われたり、ボルネオ島では直接お会いしたことは

なかったものの、現地でのご本人の様子を聞いたりしてたので何となく身近に感じてました

今となっては2019年にwingさんと一緒にご講演を拝聴したのも懐かしい思い出です

奥付

まえがきにありましたが、この本に掲載された記事を連載してた集英社の季刊誌の担当者が、

著者の思いを引き継いで書籍化されたとのこと・・・

例によって目次のみ

これまで著者の写真集や撮影入門書は読んだことがありましたが、惹句にもあるとおり、

撮影先でのエピソードはボルネオの現地で聞いたぐらいで殆ど知りませんでした

赤道付近を中心に40年以上、世界の秘境を取材してきた中での食にまつわるエピソードで、

人類の歴史から環境の変化まで幅広い内容で興味深く読みました

以下、わたくしが最も興味のある「主食

」に関する部分の一部メモです

」に関する部分の一部メモです・サゴヤシ澱粉を主食としてきたニューギニア・ワイゲオ島でも2012年頃からコメが入ってきた

→若者はサゴヤシ澱粉よりコメを食べたいと言っていた

・コンゴではコメやパンが流通している地域でもマニオク(キャッサバ芋)嗜好は衰えていない

→コメはおいしいが栽培が難しく高価なので周辺部ではパンやマニオクが主食

・カメルーンではトウモロコシやマニオクが主食だったが政府が灌漑水田を作り、生産は

それほど伸びてはいないが、コメ嗜好に傾いている印象だった

・ニューギニア高地人はサツマイモが主食だが筋肉質

→野生動物が少なくなり昆虫は食べているが、もともと特別な体質を持っているから

→なのでサツマイモは世界の主食にはならない

・ベトナム北部の山岳民族は棚田で自給自足し毎日3食、大量のコメを食べていた

・サゴヤシ、マニオク(キャッサバ芋)、サツマイモなどは自然環境さえ保たれれば自生するが、

改良されて似た遺伝子になったイネは気候変動などで全滅の危険がある

→しかも原種は保護されずに減少している

→40年以上の取材で世界各地でコメの消費地が拡大しているのを実感している

→人口が増えコメの重要性は高まるが、われわれは自然の中でしか生きてゆけない

・現在の主食はコメ、小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、キャッサバなど穀類と芋類

→土地の気候や土壌や好みにもよるが生活の変化で主食も変化してくる

→穀類は保存性に優れるが芋類は水分と澱粉が多く腐りやすく保存が難しい

・キャッサバは「地球を救う芋」といわれるが病気や旱魃の危険性や保存の必要性もある

→澱粉を抽出乾燥させたタピオカとしてなら保存できるが主食の必要条件は満たさない

→薄く切って乾燥させたものは長期保存には向かない

→どこでも生育し他地域からも供給できるから保存の必要性を強く感じないのかも

・キャッサバの原産地は中南米の平地

→16世紀初頭のポルトガル人のブラジル入植→アフリカ奴隷の食料に→アフリカから世界へ

・ジャガイモの保存は難しいが冷凍や粉に加工すれば保存できる

→ただし一般家庭での加工は難しく製品として買うことになる

→アンデス高地や山梨県の凍結乾燥ジャガイモは数年間保存できる

→同じ保存方法が時代や地域を越えていることに驚かされる

・ニューギニア・ワイゲオ島ベオ村は人口200人ほどで電気も水道もないが、ほぼ自給自足

→狭い空間で村人が余裕を持って自給自足できるのは本来の豊かな海、地球の姿があるから

・黒胡椒は未熟果実を乾燥させたもの、白胡椒は完熟果実の皮を剥いて乾燥させたもの

→タイ料理には若い胡椒の実が食材として使われていた(入手できて料理に多様性があるから?)

→原産地とされるインド料理はじめベトナム、マレーシア、インドネシアの料理にはない

・・・

担当者によるあとがきに、

過酷な撮影には現地での手助けが必要なはずだが金銭関係だけではなく、著者の異文化も

楽しみながら受け入れる無垢な好奇心とおおらかさ、人に優劣をつけないニュートラルな

包容力によって、現地の人の信頼と協力を得たことが、この本でわかるはず・・・

とありましたが、食に関する各エピソードを読んで、なるほどと納得できました

やはり撮影に限らず現地の人の協力を得るには、人柄の影響も大きいのでしょうね

あらためて著者のご冥福をお祈りします

2024年02月19日

10ヶ月ぶりのポタリング

昨日の大阪は暖かくて好天だったので・・・

なんと10ヶ月ぶりに!!!ポタリングを再開してみました!!!

まあ、ミニベロで軽く堺浜を一周してきただけなんでしゅが・・・

大和川を越えたところでさっそく休憩 ぜいぜい はあはあ

ユリカモメさんが群れてましたが望遠レンズなんて持ってなかったし・・・

何とか堺浜の突端に到着 ひいひい

ヨットかあ・・・あっちのほうがラクそうやな・・・

と、自宅からの往復と堺浜一周で20km弱、以前は3周して30km、5周して40km程度は

週に何回か漕いでたのですが、まあ10ヶ月ぶりとゆーことで・・・

平均時速も20km/h程度だったのが今回は15km/hだったけど、まあ10ヶ月ぶりだし・・・

そう、わたくし昨年4月に奈良ポタリングで落車骨折してからロードバイクもミニベロも、

まったく漕いでなかったので(自分の備忘用に)この間の経過をメモしておきます

・4月下旬に大和西大寺の直前で落車し左大腿骨頸部を骨折、5月6月7月は完全に自宅療養

・7月下旬からリハビリ歩行(2~3km)を始めるも暑さにより僅か数日で断念

・8月下旬から、ようやくリハビリ歩行を再開、9月と10月は毎日ほぼ4kmを歩いたが、

休憩も含み2時間近くを要していた

・10月下旬のボルネオツアーではメンバーの半分程度の距離・速度でしか歩けなかった

・11月上旬に帰国後はせいぜい週1回程度のリハビリ歩行、12月上旬のコロナ陽性判明での

外出自粛期間もあって、またもや中断

・12月中旬から再開するも寒さにより週1~2回程度しか歩かない日々が2月まで続く

といった状況で、暑さと寒さとコロナ陽性を言い訳にしてましゅが・・・

もともと歩くよりも自転車を漕ぐ方が好きなので、これから暖かくなれば、ぼちぼちと

ポタリングも再開しようかと思っている次第です

ま、せっかくなので・・・

リハビリ歩行中に撮ってた住吉公園のカワセミさんもご紹介・・・

そう、立ち止まって頻繁に休憩する日々がリハビリ歩行だったのでありますね

なんと10ヶ月ぶりに!!!ポタリングを再開してみました!!!

まあ、ミニベロで軽く堺浜を一周してきただけなんでしゅが・・・

大和川を越えたところでさっそく休憩 ぜいぜい はあはあ

ユリカモメさんが群れてましたが望遠レンズなんて持ってなかったし・・・

何とか堺浜の突端に到着 ひいひい

ヨットかあ・・・あっちのほうがラクそうやな・・・

と、自宅からの往復と堺浜一周で20km弱、以前は3周して30km、5周して40km程度は

週に何回か漕いでたのですが、まあ10ヶ月ぶりとゆーことで・・・

平均時速も20km/h程度だったのが今回は15km/hだったけど、まあ10ヶ月ぶりだし・・・

そう、わたくし昨年4月に奈良ポタリングで落車骨折してからロードバイクもミニベロも、

まったく漕いでなかったので(自分の備忘用に)この間の経過をメモしておきます

・4月下旬に大和西大寺の直前で落車し左大腿骨頸部を骨折、5月6月7月は完全に自宅療養

・7月下旬からリハビリ歩行(2~3km)を始めるも暑さにより僅か数日で断念

・8月下旬から、ようやくリハビリ歩行を再開、9月と10月は毎日ほぼ4kmを歩いたが、

休憩も含み2時間近くを要していた

・10月下旬のボルネオツアーではメンバーの半分程度の距離・速度でしか歩けなかった

・11月上旬に帰国後はせいぜい週1回程度のリハビリ歩行、12月上旬のコロナ陽性判明での

外出自粛期間もあって、またもや中断

・12月中旬から再開するも寒さにより週1~2回程度しか歩かない日々が2月まで続く

といった状況で、暑さと寒さとコロナ陽性を言い訳にしてましゅが・・・

もともと歩くよりも自転車を漕ぐ方が好きなので、これから暖かくなれば、ぼちぼちと

ポタリングも再開しようかと思っている次第です

ま、せっかくなので・・・

リハビリ歩行中に撮ってた住吉公園のカワセミさんもご紹介・・・

そう、立ち止まって頻繁に休憩する日々がリハビリ歩行だったのでありますね